图丨相关论文(来源:arXiv)

图丨相关论文(来源:arXiv)

这项研究迅速登上了各大媒体头条,也引发了激烈的争论。有人惊呼这证明了 AI 正在“腐蚀我们的大脑”,有人则认为这不过是又一次对新技术的道德恐慌。《卫报》在十月中旬发表的一篇深度报道中,以“我们是不是正生活在愚蠢的黄金时代?”这个尖锐的问题,将这场讨论延伸到了一个更高的层次。在信息过载、注意力匮乏、AI 无处不在的今天,这个问题值得我们认真对待。

Kosmyna 的研究发现的不仅仅是大脑活动的降低。在实验中,使用 ChatGPT 的学生在完成三篇作文后,几乎无法回忆起自己刚刚“写”下的内容——准确地说,是 83% 的人无法准确引用自己几分钟前完成的作文,而仅靠大脑写作的学生和使用搜索引擎的学生中,这一比例仅为 11%。两位英语教师在不知道作文来源的情况下评价这些 AI 辅助完成的作文时,用了一个非常严厉的词:“毫无灵魂”(soulless)。这些作文在结构和内容上呈现出惊人的同质性,使用相同的表达方式和观点,就像是从同一个模具里倒出来的产品。

Kosmyna 将这种现象命名为“认知债务”(cognitive debt)——当 AI 使用让建立和维持独立思考能力变得更加困难时,这种债务就在不知不觉中累积起来了。她观察到,到第三篇作文时,ChatGPT 用户越来越多地采用“直接给我答案、修改这句话、编辑完成”的模式,纯粹的复制粘贴取代了思考。这不是效率的提升,而是认知过程的外包。

这个发现让我们不得不直面一个更根本的问题:在我们欣然接受 AI 带来的便利时,我们的大脑究竟在发生什么?

太阳底下没有新鲜事

但在我们陷⼊技术宿命论之前,让我们回顾⼀下历史。每⼀项重⼤信息技术的出现,都伴随着⼏乎相同的恐慌。

公元前 370 年左右,柏拉图在《斐德罗篇》中记录了苏格拉底对书写这项新技术的警告。当埃及神话中的神祇图特向国王塔穆斯展示文字这一发明时,国王拒绝了它,理由是:“如果人们学会了这个,它会在他们的灵魂中植入遗忘。他们将不再训练记忆,因为他们依赖外部的符号,而不是从内部回忆事物。”苏格拉底认为,文字会创造“智慧的表象,而非真正的智慧”,因为文字“无论你问它什么,都只会重复同样的话”,无法互动、无法辩证。

历史的讽刺在于,我们之所以知道苏格拉底反对书写,正是因为柏拉图把它写了下来。

1440 年,古登堡发明金属活字印刷术,抄写员行会捣毁印刷机,将书商赶出城镇。1565 年,瑞士学者 Conrad Gesner 警告说,“难以控制的信息洪流”对思维“造成混乱和伤害”。到了 18 世纪,人们担心的是“阅读成瘾”、“阅读狂热”——被视为影响年轻人的危险疾病。19 世纪的廉价纸浆小说“便士恐怖读物”(penny dreadfuls)被指责导致年轻男孩谋杀和自杀。

1975 年,计算器进入学校,引发激烈争论。1986 年,全国数学教师理事会大会上,教育工作者抗议在小学使用计算器,担心学生会“走捷径”,不培养心算能力。反对者的口号是:“在大脑受训之前,按钮什么都不是。”但研究最终显示,使用计算器的学生“系统性地拥有更好的算术理解和流畅度”,因为计算器让他们能够探索更复杂的问题,提高了概念理解。

每一次,恐慌最终都证明是过度的。印刷术没有摧毁记忆或思维,它实现了知识民主化,催生了启蒙运动和科学革命。计算器没有创造一代不会算术的人,它们解放了学生去处理更高层次的数学概念。那么,AI 会不会也只是又一次历史的重演?

这一次真的不同吗?

但许多研究者指出,AI 与过去的工具存在一些根本性的差异,这些差异可能使得来自历史的安慰变得不那么可靠。

历史上的工具是辅助性的——它们扩展了人类现有能力,但人类仍然控制着过程。书写扩展了记忆存储,计算器扩展了计算能力,但使用它们的前提是你知道你想要存储什么、计算什么。AI 却是自主性的——它基于人类可能无法理解的算法做出独立决策,并且能够学习和适应。当你向 ChatGPT 提出一个问题时,它不是简单地检索信息,而是生成新的文本,这个过程涉及到对概率分布的复杂计算和模式识别,其内在逻辑对大多数用户来说是一个黑箱。

历史上的工具是被动的,需要人类指导和解释。AI 是主动的——它预测、建议,甚至创造。它不只是存储你的想法,它生成新的文本、图像、代码。这不是扩展认知,而是潜在地替代认知。历史上的工具是透明的,功能是可见和可理解的。AI 是不透明的——“黑箱”算法的决策过程常常无法解释。我们可能不知道 AI 为什么给出某个答案,即使是 AI 的开发者也常常无法完全解释模型的行为。

最关键的是,历史上的工具是领域特定的,每个工具都有明确的、有限的用途。AI 是通用的——可以跨领域执行广泛的认知任务,从写作到编程,从艺术创作到科学研究。这种通用性意味着 AI 的影响不是局限在某个特定的认知功能上,而是可能渗透到几乎所有需要思考的领域。

不过,这种对比也许过于简单化了。哲学家 Andy Clark 和 David Chalmers 在 1998 年提出的“延展心智理论”为我们提供了一个更深入的视角。他们认为,认知并不局限于大脑甚至身体,而是通过工具和技术延展到环境中。他们的著名思想实验设计了两个虚拟人物 Inga 和 Otto:Inga 记性很好,能从大脑中直接回忆起博物馆的地址。而 Otto 患有阿尔茨海默症,他把所有重要信息都记在一个随身携带的笔记本上。当他也想去博物馆时,他会自然地翻开笔记本查找地址。

Clark 和 Chalmers 认为,从功能上讲,Otto 的笔记本为他扮演的角色,与 Inga 的生物记忆为她扮演的角色是完全相同的。它是一个可靠、可随时取用的信息源,是他认知过程的一部分。因此,Otto 的心智实际上已经“延展”到了笔记本里。唯一的区别只是信息的载体(纸张 vs 神经元),而非其认知功能本身。

按这个逻辑,智能手机、GPS、计算器,乃至 AI,都不只是工具,它们是我们认知的一部分。“我们已经是半机械人了”,因为我们的心智已经延伸到了颅骨之外。这个理论也呼应了加拿大传播学者马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)在 20 世纪 60 年代提出的观点:媒介是人的延伸(extensions of man)。麦克卢汉认为,“媒介即信息”(the medium is the message),意思是媒介本身的形式和特性,比它传递的内容更重要地塑造了我们的认知方式和社会结构。

从这个角度看,问题不是 AI 是否会成为我们认知的一部分——它已经是了。真正的问题是:这种延展是增强还是削弱我们的原生能力?答案取决于我们如何使用它。

注意力与对“愚蠢”的焦虑

从书写到 AI,这些工具无疑极大地提升了我们处理信息的效率。但当知识的获取变得几乎瞬时,也出现了另一个关键的问题:这种效率是否正在侵蚀深度思考所必需的基础——也就是专注的能力?

这个矛盾,其实早在半个多世纪前就被精准地预见到了。

诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙(Herbert Simon)在 1971 年提出了“注意力经济”(attention economy)的概念:“在信息丰富的世界里,信息的财富意味着其他东西的匮乏:信息消费者的注意力匮乏。”今天,这一理论比以往任何时候都更加具象化。微软 2016 年的研究就表明,人类的平均注意力持续时间从 2000 年的 12 秒暴跌至 2015 年的 8.25 秒,甚至比金鱼(9 秒)还短,几年过去,这个数字恐怕会更小。

图丨赫伯特西蒙(来源:Wikipedia)

图丨赫伯特西蒙(来源:Wikipedia)

科技顾问 Linda Stone 在 1990 年代末创造了“持续性部分注意力”(continuous partial attention)这个概念,用来描述我们在数字时代常常陷入的一种状态:试图同时关注多个事物,却从未完全专注于任何一件。当我们在 Zoom 会议上偷偷查看邮件,在看 Netflix 时同时刷手机,在陪孩子玩耍时不时瞥一眼通知——我们以为自己在高效地多任务处理,实际上我们处于一种永久的认知超载状态。Stone 的研究发现,80% 的人在查看邮件时会经历“屏幕呼吸暂停”(screen apnea):他们变得如此专注于无尽的通知,以至于忘记正常呼吸。这种持续的警觉状态会激活战斗或逃跑系统,使我们更健忘、决策能力更差、注意力更分散。

如营销大师 Seth Godin 最近提出的一个观点所说,注意力正在成为一种奢侈品。“奢侈品的特殊之处在于它们稀缺而昂贵,它们能为我们赢得某些人的地位,因为这显示我们支付了超过必需的成本。”完整地阅读一本非虚构类书籍、聆听公共广播节目、参加音乐会——这些行为本身就成了奢侈品的标志。Godin 写道:“通过‘浪费’我们的注意力在细节、叙事、体验和除了任务清单之外的一切事物上,我们向自己和他人发送了一个信息——一个关于将我们的时间分配给超越优化性能或生存之外的事物的信息。”

Godin 的这个角度,让我们不得不重新审视“我们是不是在变笨”这个问题本身。如果专注的能力正在成为一种稀缺的“奢侈品”,那么对失去这种能力的焦虑,是否也主要集中在那些有条件享受这种“奢侈”的人群中?法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)在分析文化资本(cultural capital)时指出,所谓的“高雅品味”和“文化修养”从来不是中立的价值判断,而是阶级区隔的工具,某种程度上,如今的注意力和深度思考能力也是。

在关于《卫报》这篇报道的讨论中,一位用户就表示:这个标题本身就是“侮辱性的”,“不读文章,我就能感觉到‘我们正生活在一个愚蠢的时代’这种胜利阶级的傲慢论调。”另一位用户回应说,当他看到这个标题时,立刻想到的是自己花了多少小时刷短视频、尝试理解加密货币、思考 AI 对教育的影响、试图弄清楚生活在哪里出了问题——“我认为这更像是对我们所建立的系统的批评,主要是大科技公司,但也包括整个工业综合体,它们创造了一个答案可能是‘是的’的世界。”

是的,“愚蠢”不是个人的缺陷,而是系统性的产物。

当我们的数字设备被设计为最大化参与度而非理解度,当算法优化的是点击量而非深度,当“无摩擦的用户体验”成为技术产品的金科玉律——那么普通用户出现认知问题就不能只是归咎于他们懒惰或缺乏自控力,而是因为整个数字生态系统从根本上就不是为培养深度认知而设计的。

摩擦的必要性

认知心理学家 David Geary 曾将人类的认知能力区分为“生物学初级能力”(biologically primary abilities,如语言习得,自然演化而来)和“生物学次级能力”(biologically secondary abilities,如阅读、数学,需要刻意学习)。高阶思维不会自发出现,它需要记忆和练习的“脚手架”。如果没有这个基础,潜能就会枯萎。

Kosmyna 在接受采访时也反复强调一个观点:“我们的大脑喜欢走捷径,这是我们的本性。但你的大脑需要摩擦来学习。它需要挑战。”(Our brains love shortcuts, it’s in our nature. But your brain needs friction to learn. It needs to have a challenge.)这个“摩擦”(friction)的概念,是理解 AI 对认知影响的关键。

讽刺的是,现代技术产业的承诺恰恰是创造“无摩擦的用户体验”(frictionless user experience)——确保我们从应用程序滑到应用程序、从屏幕滑到屏幕时,不会遇到任何阻力。这种设计哲学在商业上无疑是成功的,它让我们不假思索地将越来越多的信息和工作外包给数字设备,让我们轻易地掉进互联网的陷阱,也让生成式 AI 如此迅速地整合到我们的生活与工作中。如果加以排斥,用户自身反而会被淘汰,被时代甩在身后——那些因“不会用 AI”而被开除的员工,已经说明了这一点。

图丨那些因“不够快地接受人工智能”而被淘汰的员工(来源:Fortune)

图丨那些因“不够快地接受人工智能”而被淘汰的员工(来源:Fortune)

但学习需要摩擦。记忆的形成需要努力,理解的深化需要挣扎,创造力的培养需要在困难中摸索。当 AI 消除了所有这些摩擦,当它让写作变得不需要组织思路,让编程变得不需要理解逻辑,让解决问题变得不需要真正思考问题——我们得到的是便利,失去的是认知发展的机会。

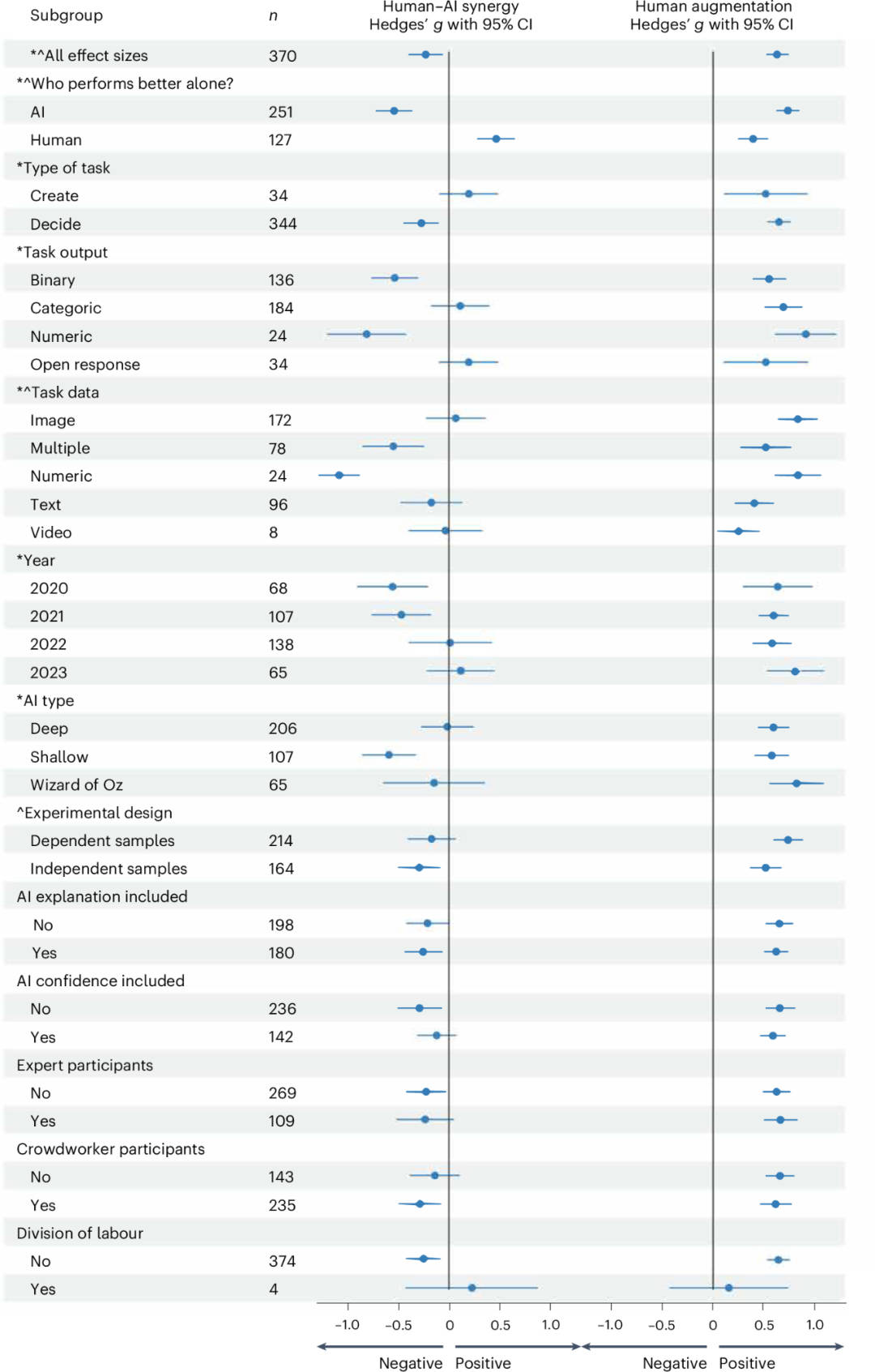

2024 年发表在《自然-人类行为》(Nature Human Behaviour)期刊上的一项大型元分析,综合了 106 项实验、370 个效应量的数据,揭示了人机协作的真实情况。研究发现,并非所有的人机组合都是有益的。对于创意任务,人机协作显示出积极效果,人类增强效应达到 0.64——人类加 AI 的表现可以优于人类单独工作 64%。但关键的区别在于:当人类主动参与、批判性地评估 AI 输出、将其作为对话伙伴而非答案机器时,效果是正面的。而那些纯粹复制粘贴的人,表现则很糟糕。

图丨相关研究(来源:Nature Human Behaviour)

图丨相关研究(来源:Nature Human Behaviour)

这正是 Kosmyna 研究中最有希望的发现。在实验的第四阶段,研究者让最初独立写作的学生转而使用 ChatGPT,结果令人意外:这些学生的大脑活动实际上增加了。Kosmyna 认为这可能是因为好奇心和对新工具的主动参与。这表明时机很重要:“这些发现支持一种教育模式,即在学习者进行充分的自主认知努力之后,再引入 AI 整合。”

换句话说,问题不是 AI 本身,而是我们在认知发展的哪个阶段、以什么方式使用它。一个已经掌握了写作基本技能、能够独立组织思路和构建论证的人,使用 AI 来扩展视野、探索新的表达方式,可能会受益。但一个还没有建立这些基础能力的人,如果过早依赖 AI,就可能永远无法发展出这些能力。这不是技术的错,而是使用方式的问题。

我们的选择

回到最初的问题:我们是不是正生活在愚蠢的黄金时代?答案是:也许,但这不是不可避免的。

证据确凿表明,我们正处于认知的十字路口。大脑连接性降低、注意力持续时间缩短——这些都是真实的趋势,值得严肃对待。但它们不是简单的“技术让我们变蠢”的故事。历史告诉我们,技术恐慌往往被夸大,社会具有超强的适应能力。但历史也告诉我们,麦克卢汉是对的:媒介确实重塑了我们的认知方式,即使没有摧毁它。我们不会因为印刷术变蠢,但我们确实停止了培养某些记忆技能。我们不会因为计算器变蠢,但我们确实改变了数学教育的重点。

AI 的不同之处在于它的自主性、不透明性和通用性。它不只是扩展我们的能力,它可能替代我们的认知过程本身。但这取决于我们如何设计和使用它。Christodoulou 的“致愚社会”不是 AI 的宿命,而是糟糕设计和糟糕选择的结果。如果我们设计 AI 工具来鼓励被动消费而非主动参与,如果我们在建立基础之前就依赖 AI,如果我们优化参与度而非理解度,那么是的,我们会变笨。

但另一条路径是可能的。Kosmyna 的研究其实已经给出了线索:那些先建立了扎实的写作基础、后来才使用 ChatGPT 的学生,他们的大脑活动不仅没有降低,反而增加了。这说明问题的关键不在于是否使用 AI,而在于什么时候、以什么方式使用。当一个人已经学会了如何组织思路、构建论证、批判性地评估信息,AI 就能成为强大的增强工具,帮助他们探索更多可能性、处理更复杂的任务。

苏格拉底担心文字会让我们遗忘,但柏拉图写下了这些担忧,而我们今天仍在阅读、思考和辩论它们。技术改变了我们,但没有摧毁我们。关键在于,我们能否继续像柏拉图一样:使用工具,但不被工具使用;延展心智,但不放弃核心;拥抱未来,但不遗忘基础。

在赫伯特·西蒙指出注意力稀缺的半个多世纪后,今天更稀缺的是深度认知能力——在信息洪流中辨别真伪、在浅层刺激中保持专注、在 AI 提示中维持独立思考的能力。这不是关于抵制技术,而是关于有意识地塑造我们与技术的关系。

也许这不是愚蠢的时代,而是一个面临选择的时代——尽管这种选择本身就是一种奢侈。能够主动决定如何使用 AI、能够有意识地在无摩擦的数字世界中创造摩擦空间、能够“浪费”时间在深度思考上,这些都需要资源、特权和文化资本。但承认这一点,并不意味着我们就该放弃这种选择。恰恰相反,这种有意识的选择——选择成为主动的使用者而非被动的消费者,选择利用 AI 增强而非替代我们的认知,选择让思维在摩擦中生长——可能是我们对抗技术异化的为数不多的方式之一。

这才是真正的问题。而答案,将由我们每个人在每一次点击、每一次提示、每一次选择深度思考还是浅层滑动中书写。正如 Kosmyna 在面对媒体的过度解读时所坚持的:她不想用“愚蠢”、“呆滞”或“脑腐烂”(Brain rot)这些词来描述 AI 的影响,因为这无益于她团队所做的工作。真正需要的是“非常仔细的考虑和持续的研究”。

在这个意义上,Kosmyna 的研究最大的价值不是提供了一个确定的答案,而是提出了一个紧迫的问题:当我们将越来越多的思考外包给机器时,我们要确保自己仍然知道如何思考。因为最可怕的不是我们变笨,而是我们失去了辨别自己是否变笨的能力。

参考资料:

1.https://arxiv.org/pdf/2506.08872

2.https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/18/are-we-living-in-a-golden-age-of-stupidity-technology

3.https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7477771/

4.https://www.researchgate.net/publication/391655447_The_Memory_Paradox_Why_Our_Brains_Need_Knowledge_in_an_Age_of_AI

5.https://www.nature.com/articles/s41562-024-02024-1

运营/排版:何晨龙

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏